「参照点価格」の魔力~あなたがその価格に反応してしまう理由を行動経済学で読み解く~

はじめに:価格は“数字”ではなく“感情”で決まる?

「この商品、高いな…」

「思ったより安いかも!」

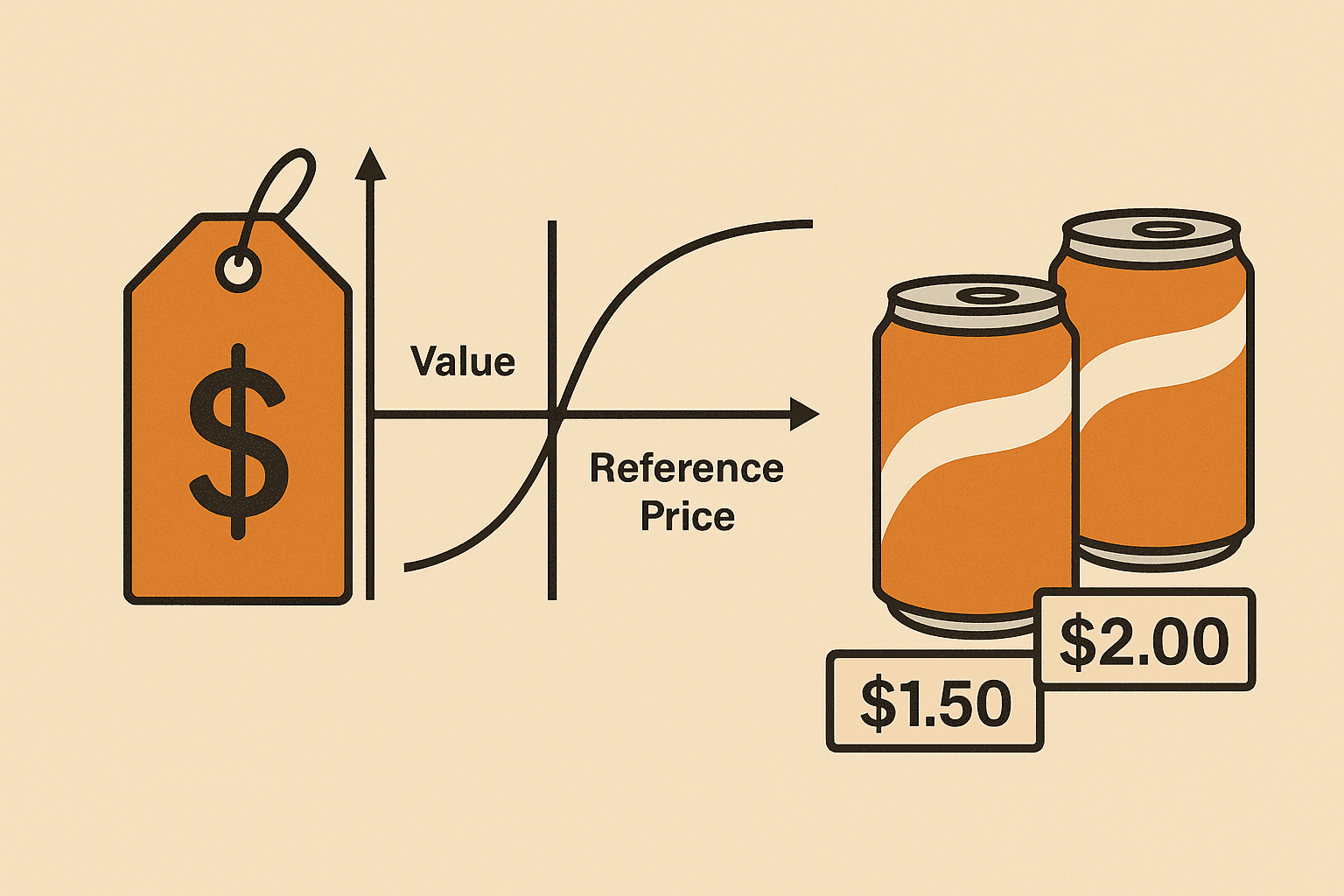

こうした感覚的な反応は、実は私たちの“心の中にある基準”によって生まれています。これが「参照点価格(参照価格)」です。商品やサービスの価格は、単に合理的な計算によって判断されているわけではありません。過去の購入経験や、店頭で目にした価格情報など、さまざまな“基準”と比較して私たちは「高い/安い」と感じているのです。

今回は、この「参照点価格」がプライシング戦略においてなぜ重要なのかを、行動経済学やプロスペクト理論の考え方を交えながら、わかりやすく解説します。

参照点価格とは何か?

参照点価格とは、消費者が「妥当だ」と感じる心理的な価格の基準です。主に次の2種類に分類されます。

- 内的参照価格:過去の購入経験など、自分の記憶に基づいて形成される基準価格

- 外的参照価格:店頭やオンラインで表示されている他の商品価格との比較から生まれる基準価格

たとえば、500mlのペットボトル飲料を「だいたい150円」と思っていれば、それが内的参照価格になります。一方、スーパーで「通常298円の品が198円」と書かれていれば、298円が外的参照価格となり、198円は“安く見える”ようになります。

行動経済学とプロスペクト理論が教える「人間の不合理な判断」

伝統的な経済学は、「人は合理的に行動する」という前提に基づいています。しかし現実の消費行動は、もっと感情的で非合理的です。これを説明するのが行動経済学の役割であり、代表的な理論がプロスペクト理論です。プロスペクト理論では、以下のような人間の特徴を明らかにしました。

- 参照点依存性価格に対する評価は、“絶対的な金額”ではなく「自分の期待=参照点」からのズレで決まる

- 損失回避性は「得をすること」より、「損をすること」に強く反応する傾向がある

→ 500円値引きの喜びよりも、500円値上げのショックのほうが大きく感じられるのです。 - 感応逓減性(だんだん慣れる)得や損が増えても、最初ほど強くは感じなくなる傾向がある

→ 100円→200円の変化と、1,000円→1,100円の変化では、前者のほうが強く印象に残ります。

プライシングでなぜ参照価格が重要なのか?

商品やサービスの価格を決めるとき、単に「いくらで売るか」ではなく、「どう見せるか」「どう感じさせるか」がカギになります。価格と価値の感じ方は「差」で決まるのです。

たとえば、同じ10,000円のシャツでも

- 定価30,000円 → セールで10,000円

→「超お得!」と感じて買う - 普段9,500円 → 値上げで10,000円

→「高くなった」と感じて買わない

実際の価格だけではなく、「参照価格との差」も購買意思を左右する重要な要因となっているのです。

参考事例:緑茶飲料における実価格と内的参照価格の差が購買確率に与える影響

過去にMyStoryでは、あるスーパーで販売されていた500ml緑茶飲料について、週ごとの実価格と内的参照価格の差が購買確率に与える影響を分析しました。その結果として、実価格が参照価格よりも安いときに購買されやすく、高いときは購買が減少するという傾向が確認されました。

実務に活かす「参照価格」戦略

- 割引の見せ方を工夫する

「定価5,000円→ 今だけ3,000円!」といったような表記方法は、外的参照価格をうまく使った例です。参照価格との差が大きいほど“お得感”が増します。 - 過去価格の記憶に注意する

低価格で販売した後の値上げは損失感を生みやすいため、タイミングや理由を丁寧に伝える必要があります。たとえば、原料価格の値上げを理由とした値上げは、仕方ないものとして消費者に受け入れられやすい傾向にあります。 - 商品のポジショニングを意識する

プレミアムラインを併設することで、ベーシック商品の価格を“安く”見せる「松・竹・梅戦略」も、参照価格を利用したテクニックの一つです。

まとめ:価格戦略は「数字」よりも「心理戦」

「価格=商品の価値」と思われがちですが、実際にはその価格が“どう見えるか”も非常に重要です。参照点価格は、消費者の頭の中にある「比較対象」と言え、これを無視した価格設定では、適正な価値でも“高く感じられてしまうリスク"があります。行動経済学やプロスペクト理論の知見を取り入れることで、価格の「見え方」を設計し、顧客にとって納得感のあるプライシングが可能になります。

おわりに:価格に「意味」を持たせる設計を

プライシングにおいては

①需要関数の推定

→いくらのときにいくら売れるかを、統計学やデータ分析技術を活用して推定する

②価格プランの設計

→行動経済学や消費者行動理論をもとに、売り方や価格の見せ方を設計する

の2点を考慮して値付けすることが重要ですが、本日は「②価格プランの設計」の中の参照点価格について解説しました。次回は「①需要関数の推定」についてご紹介する予定なので、公開まで楽しみにお待ちください。

MyStoryでは、プライシング分析ソリューション『Price Decisioning』を展開しています。「値上げした際の売上個数を推定したい」、「値下げせずに売上を伸ばしたい」、「顧客に納得して買ってもらえる価格を設計したい」といった課題をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

【参考】『Price Decisioning』紹介ページ

『Price Decisioning』説明ページへ移動